NEWS

NEWS

皆さん「三国志」という言葉を聞いて何が思い浮かぶでしょうか?

小中学生の若い方ですと聞いたことが無いという方もいるのではないかと思います。

今回は、50代の自分の中でリバイバル的に流行し始めた三国志に関するコラムをお届けします。

2022年4月~6月より「パリピ孔明」なるアニメ番組が放送されました。

実際にアニメを見るまでは「三国志」に出てくる蜀の軍師「諸葛孔明」をコメディ仕立に表現した内容と思ってましたが、実際の内容は三国志時代で亡くなった「孔明」が現代の渋谷に死後タイムスリップして、その知力を生かして真剣に一人の歌姫を育てていくという内容でした。

このアニメを見た事により自分の中で再び「三国志」に対する思いがこみ上げてきたのです。

「三国志」は西暦180年頃から約100年に亘る現在の中国での戦国の歴史的ドラマが基となっております。(諸説あり)

自分が中学生の頃に当時通っていた学習塾の先生より半ば強制的に読むように指導された経験があります。

1冊約400Pの文庫本8冊分です。しかし読み始めるとその余りの面白さに僅か2週間ほどで読み切った事を思い出します。

三国志の内容についてはここで多くは触れませんが当時、その登場人物たちが残した名言・格言は現代でも十分に活用出来る内容のものが多く皆さんも一度は耳にした事があるのでは無いでしょうか?

「泣いて馬謖(ばしょく)を切る」

これは諸葛孔明よりその才能を大いに評価されたいた部下の馬謖が、とある戦いで軍規を破り大敗した際に、軍規を守るが為に泣きながら自分が可愛がっていた馬謖を処刑した事に由来します。

現代流の理解は、自分がどんなに可愛がっている部下であっても、私情は挟まず厳しく接し、会社規律を守らせる。といった事に繋がっております。

「三顧(さんこ)の礼」

これは後に蜀の国を治める事になる「劉備玄徳」が有能な軍師を捜しており、当時自分よりはるかに低い身分であった孔明に対し留守や就寝中で度々会う事が出来ない中でも何度も訪問しその誠意に感動した孔明が軍師として仕える事になったエピソードからの言葉です。

現代では営業先への大きな商談の取りまとめや弊社の様な人材ビジネスですとスタッフさんへのお仕事の紹介の場面でもこの精神は生きてるではないかと思います。

この様にすっかり三国志ファンとしてその思いが復活した自分ですが文庫本再読破ですと少々キツイので、中学生の時には存在しなかった「漫画・アニメ三国志」から異次元の世界を再度堪能しようと考えております。

管理部 M・Y

@クラウド(認証無し)【受検者画面マニュアル】20171003

↑をクリックするとpdfが開きます。

今年は短い梅雨だったので全国的には真夏の水不足が気になりますが、利根川の上流に位置する群馬では水不足の心配はなさそうです。

利根川といえば上流に有名なダムがありますが、今回は群馬のダムに注目していくつかご紹介してみたいと思います。

みなかみ町の奥利根地域にある3つのダムは一部のマニアの間では「ダムの聖地」と呼ばれているほど有名なダムです。

これらのダムの第一の目的は利根川の洪水調節であり、各ダムの管理は単独で行わずに、洪水期を迎える前にダムの放流設備を確認するための「点検放流」が行われているそうです。

上流から『矢木沢ダム』、『奈良俣ダム』、『藤原ダム』と3種類のダムが5月の2日間に集中して放流した映像をテレビ番組で見ましたが、水量や水しぶきの激しさに圧倒される光景でした。この3つのダムは型式が違うので、外観や周りの風景も各々に楽しめることができます。

私が好きな『奈良俣ダム』は岩を積み上げて作られた「ロックフィルダ」といい、コンクリートと違う色や質感で気品があり、見ていてあきません。

いつかは放流している風景を見たいと思っています。

四万温泉郷の上流にある『四万川ダム』のダム湖は、吉永小百合さんのCMで有名になったコバルトブルーで神秘的な「奥四万湖」です。ぜひ、紅葉の季節に行ってみたいダムのひとつです。

最近完成して有名なダムに『八ツ場ダム』があります。

このダム建設の着手は1952年だそうで、一時中断するなど約70年の紆余曲折の歴史を経て2020年に完成。建設中には何度か見学したことがありますが、ダムの建設経過を見ることができたのは、貴重な体験だったと思います。

「ダムカレー」も有名で、全国にはご当地「ダムカレー」が190種類以上あるそうです。

元々は、かの有名な黒部ダムゆかりの「アーチカレー」が元祖(?)のようです。

ちなみに先程紹介した利根川上流の「みなかみダムカレー」も3種類あり、カレーとライスで各ダムの型式をかたどっているのがたのしいです。

これから益々暑くなる季節ですが、山奥のダムで一息つくことも贅沢なことかもしれません。

ぜひ、遊びに行ってみてください。避暑に最適かもしれませんね。

管理部 OZ

7月2日(土)に3年ぶりにスタッフ懇親会(BBQ)を開催させていただきました!

屋外であっても換気をしっかり行い、マスク着用・熱の測定・アルコール消毒も徹底し新型コロナウイルス感染対策をしっかりした上での開催です!

2019年を最後に開催していなかった懇親会でしたが、久々にスタッフの皆様の笑顔が見られて大変楽しい懇親会となりました。

参加してくださったスタッフの皆様大変ありがとうございました。

今年参加できなかったスタッフさんも来年是非お待ちしております!

【懇親会の様子】

今年も中央キャリアネットのオリジナルうちわが出来上がりました。見ているだけで涼しくなりそうな水色のデザインです。

.jpg)

暑い夏には欠かせない「うちわ」

そんな私たちの身近にあるうちわの歴史についてご存知ですか?

今回はうちわの歴史について調べてみました。

<古墳時代>

うちわの原型である翳(さしば)が、古墳時代に中国から伝わったとされています。現在のうちわと比べ柄の部分が長く、木製であったという特徴があり、主に祭礼などの儀式のための大切な道具として使用されていました。

<飛鳥~鎌倉時代>

公家、役人、僧侶など、地位の高い人たちが顔を隠し自らの威儀を正すために使用したり、虫を払うための道具として使用されていました。

また、天皇の食事を冷ますためや、宮中の火起こしをするための生活道具として使用されていたとも言われています。

<戦国時代>

合戦の際に大将が、軍の配置や進退などの指揮をするための武具として使用する軍配団扇として活躍しました。

現在のうちわとは違い、鉄と皮革や木を使って作られ、独特な形をしています。

大相撲で行司が使用している軍配のような形で、大相撲の軍配は戦国時代に使用されていた軍配団扇の名残だと言われています。

<江戸時代>

江戸時代では、うちわは庶民の手に入りやすくなります。

暑さしのぎや、炊事の際の火起こしのためなど、現代と同じように日常生活の道具として使用されていました。

また、この頃からうちわに浮世絵や歌舞伎役者、美人画などが印刷され、見て楽しむ芸術品としても好まれはじめました。

お気に入りの役者のうちわを片手に遊び場へ出かけることが、当時は粋とされていたようで、今でいうアイドルうちわのような存在だったと言えます。

戦争の影響で一時はうちわの生産量が激減しましたが、戦後は徐々に生産量が戻り、昭和30年頃には扇部分に人気を集めるアイドルの写真を印刷したものが普及、さらに昭和40年代にはプラスチックを使用したポリうちわが普及しました。

現在は扇風機やエアコンの普及により、日常的にうちわを使用する機会は少なくなってきたと感じますが、バーベキューで炭をおこす・部活動などの応援用・酢飯を作る・お祭りやアイドルグッズ・企業やイベントの広告など、今でも幅広いシーンで利用されていますね。

うちわは単なる涼を楽しむ手軽な道具と言うだけではなく、縁起物や贈り物としても扱われています。うちわで起こす風は神様の力を呼び起こしたり、強めたりするという意味があるそうです。お祭りなどで見かけるおみこしの周りでうちわを仰いでいるのは、神様の力を呼び起こしてお祭りを盛り上げるためだと言われています。

「日本三大うちわ」と呼ばれているのが、香川の「丸亀うちわ」、京都の「京うちわ」、千葉の「房州うちわ」です。

粋でおしゃれなデザインが多く、風情あふれるインテリアとして部屋に飾ったり、風を起こして厄を吹き飛ばすという厄除けの意味合いもあるので、夏生まれの人の誕生日プレゼントや、夏に長寿祝いを迎える人などへの贈り物として贈っても喜ばれそうですね。

今回はうちわの歴史について紹介しました。

色々な背景やルーツがあり、奥深いですね。

これから暑さも増し夏本番になりますが、先人たちが生み出したうちわを使って乗り切っていきましょう。

営業部 C.K

前橋市新型コロナワクチン接種予約サポートで就業される皆様へ

6/22(水)、6/23(木)、6/24(金)の3日間で行われる前橋市新型コロナワクチン接種予約サポートの就業事前マニュアルを記載致しますので、ご確認をよろしくお願いします。

【下記をクリックまたはタップをしてご確認下さい】

※①はPassが必要となります。

【各会場の駐車場について】

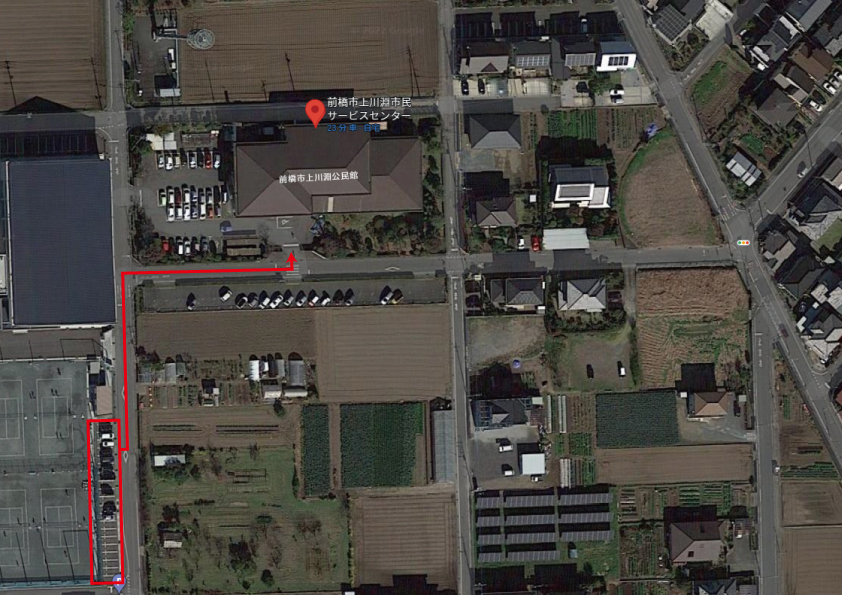

・前橋市上川淵市民サービスセンター

・ひろせ老人福祉センター

・前橋市桂萱公民館

2022年版のうちわが完成しました!

今年のデザインは水色を基調とした涼し気なイメージとなっています!

.jpg)

近日中にお渡しできると思いますので、お楽しみにしてください!

先日、子供のソフトボールの大会で、岡山県に行くことがありました。

岡山駅を出ると桃太郎の銅像、駅前の道は桃太郎大通り、桃太郎大通りには桃太郎・犬・猿・キジの銅像が点在し、空港の名前は岡山桃太郎空港、お土産屋さんにはいろんな種類のきび団子が並べられ、とにかく、どこもかしこも『桃太郎』を前面に出していました。

岡山といえば桃太郎というのはナゼなのでしょうか?

実は、桃太郎伝説のルーツと言われる『温羅退治』という神話が吉備津神社(きびつじんじゃ)に残っているそうです。

「温羅(うら)という男が、船や、婦人、子供を襲い、恐れられていたところ、朝廷より派遣された吉備津彦命(きびつひこのみこと)が温羅を見事に退治した」という物語です。

桃太郎の名前の由来となった桃は、岡山で古くから栽培されていましたし、きびだんごの原料となる黍(きび)は、吉備の地名に由来するとも言われています。

また、総社市には、鬼ノ城と呼ばれるお城跡もあるそうですよ。

そんなわけで、桃太郎は岡山の地で伝説をもとに生まれ、昔話として広く語り継がれてきたと言われているのです。

しかし、桃太郎の由来については諸説存在し、戦前までは愛知県や香川県を由来とする説が有力でした。

では、いつから岡山が桃太郎で有名になったのでしょうか?

実は昭和37年、第17回国民体育大会(国体)の時に、当時の知事が、この国体のイメージとして『桃太郎』を使用し、そこから一気に、岡山=桃太郎というのが広がったそうです。

今では、岡山といえば桃太郎というのは広く定着しており、岡山の町おこし、ビジネス戦略、ブランディングが大成功だったというのが、「岡山は桃太郎が有名なのはナゼ?」の真実です。

今回の岡山旅行は、ホテルとソフトボール会場の往復ばかりで、観光はほとんどできませんでしたが、岡山名物だという「鰆(さわら)のお刺身」だけはしっかり食べてきました。とても美味しかったです。

岡山に行くことがあれば、みなさんも『桃太郎』と『鰆のお刺身』をぜひ楽しんでください!

営業部

N.N

日頃よりお仕事大変お疲れ様です。

この度、弊社では毎年9月に通学形式で行われていた「キャリアアップ講習」についてWEB上で受講可能な「eラーニング」方式にて開催する事となりました。

パソコンやスマートフォン・タブレットで皆様の都合の良いお時間帯での受講が可能となります。

皆様の積極的な受講をお待ちしております。

受講講座一覧については下記をクリックまたはタップをお願いします。

講習ご案内に関しましては、弊社より電子メール又は郵送にてご案内頂きます。

不明点・お問い合わせ等については各担当営業又はキャリアアップ教育担当までご連絡下さい。

【キャリアアップ教育担当窓口】

中央キャリアネット株式会社 管理部:矢野

電話番号 027-219-3555

今回は、同僚の方が今月誕生日ということで、ふと思ったことがありました。

誕生日のお祝いっていつから始まったのだろうか・・・?

諸説あると思いますが、私が調べたところによると

「誕生日は神の生誕を祝い、祈りをささげるものだった」

誕生日を祝うようになった起源は古代ギリシャ時代と言われています。

月の女神アルテミスに祈りをささげるため、月に見立てた丸いケーキのようなものにロウソクを立てて祭壇に供えていたそうです。

ロウソクの煙が天にのぼることで願いが届くと考えられていて、これが誕生日ケーキの始まりと言われています。

「誕生日をケーキで祝うようになったのは18世紀になってから」

誕生日ケーキがお祝いをするためのものになったのは、18世紀になってからのようです。19世紀にはアメリカに伝わり、今のようなデコレーションケーキの上に年齢の数のカラフルなロウソクを立てて吹き消す、というスタイルが誕生しました。

ちなみにロウソクのあかりは、一息で消えると願いがかなうと言われています。

次に世界の誕生日の祝い方を紹介します。

【ブラジル】世界の誕生日の中でもとても面白い祝い方をします。

ケーキの原料を誕生日の人にかけちゃうそうです!

要するに、小麦粉や卵を直接かけて、お祝いをします。

とてもにぎやかな文化ですよね。

【オーストラリア】どこかを貸し切ってパーティをするのが当たり前

誕生日を理由にして、学校を休む人もいるそうです。(ちょっとうらやましいですね)

オーストラリアは誕生日を大切にしている国で、イベントにお金を惜しみなく使うそうです。

その他の国ですと

【オランダ・ドイツ】自分でパーティセットの準備をする

【ペルー】プレゼントを2つ貰える

【インド】新しい洋服を貰うのとリターンギフトをする

【ハンガリー】プレゼントを開封したら主役の耳をみんなで引っ張る

【インドネシア】年2~3回誕生日がある

【タイ】自分で料理を振る舞う

【アメリカ・カナダ】鼻にバターを塗る

この他にも国によって面白い誕生日のお祝いの仕方があります。

気になる方は調べ見てください

さて、誕生日プレゼントは何にしようかな~!!

営業部

T.S

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

27 | 28 | 29 | 30 |